甲子日的干支溯源

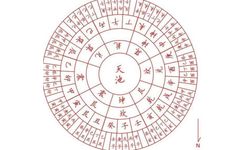

甲子日作为干支纪日的起点,核心在于理解“甲子”的生成规则。天干甲与地支子结合,形成六十甲子循环中的首个标记。古代历法将一日划分为十二时辰,子时作为昼夜交替的临界点,其起始时间决定了甲子日的切换。关键在于:子时并非完全对应现代午夜零点,而是以太阳方位结合地域观测为准。这种计时传统导致甲子日更替存在区域差异,尤其在缺乏统一授时手段的年代。

《史记·历书》记载,干支纪日可追溯至黄帝时期。部分学者认为,甲子日的初始设定与木星运行周期相关——木星绕黄道一周约十二年,与地支数暗合。但更直接的证据来自殷墟甲骨卜辞,大量祭祀记录采用干支标注日期,证明商代已形成完整的六十甲子系统。有意思的是,甲骨文中“甲子”常被用作占卜凶吉的参考节点,暗示其特殊地位。要确定某个历史事件对应的甲子日,必须借助“积日法”。自鲁隐公三年(公元前720年)二月己巳日起,干支纪日从未中断。通过累计日数除以六十取余数,理论上可倒推任意日期的干支。实际操作中需注意历法改革带来的干扰,比如太初历与颛顼历的岁首差异,会导致正月对应的地支偏移。命理学对甲子日有独特解读。四柱中的日柱代表命主自身,甲木坐子水形成“正印”格局。子中癸水滋养甲木,理论上主聪慧仁慈。这种组合在《三命通会》中被归为“六甲趋乾”的特殊类型,但具体应验需结合月令与时辰。部分流派强调甲子日出生者易遇水患,可能与子水旺盛有关。

实际推算时常见误区有三:误将公历日期直接换算,忽略农历闰月影响;混淆节气交接时刻与日期变更线;过度依赖现代而忽视古籍中的特殊置闰规则。明代《星历考原》记载,万历十年正月本该为甲子月,因钦天监调整实际变为乙丑月,这类官方干预常造成干支序列断裂。

民间择吉术中,甲子日被认为适合祭祀、入学。某些至今保留着甲子日不动土的禁忌,这种习俗可能源于五行理论中木克土的关系。清代《协纪辨方书》将其归为“八专日”,主张避开婚嫁。但考据发现,战国时期的日书并无此类忌讳,说明部分规则是后世衍生。

当春分点漂移导致干支纪日与太阳回归年产生偏差时,是否需要修正干支序列?这个问题在乾隆年间引发过激烈争论。最终维持原有体系不变,使得干支更多作为符号标记而非天文测量工具。这种选择深刻影响了命理学的底层逻辑——比起实际天象,象征意义成为优先考量。

研究甲子日的演变,本质是在解码古人构建的时间密码。从龟甲灼裂的兆纹到命盘上的十神排列,这个简单的干支组合承载着三千年时空观的叠印。或许正如汉代谶纬书所言:“甲子革政,数之始也”,它既是终点,亦是开端。